「おもてなし」とは?語源からひもとく本当の意味/サービス・ホスピタリティとの違い

2013年の国際オリンピック総会以来、日本を訪れるインバウンド客の増加も相まって「おもてなし」という言葉を耳にする機会はそれまでと比べて一段と多くなりました。

「日本が誇るおもてなし」「世界が賞賛するおもてなし」などといった文脈で使われることも多い「おもてなし」という言葉ですが、いざ「おもてなし」とは何か?と問われると明確に答えられない方が多いのではないでしょうか。

この記事では、「おもてなし」という言葉を

1.言葉の成り立ち

2.マナー,サービス,ホスピタリティとの違い

の2つの観点からより深く考察してみます。

1.「おもてなし」という言葉の成り立ち

「おもてなし」という言葉は、まず「お」と「もてなし」に分解することができます。

ひとつずつ、さらに詳しく意味を紐解いていきましょう。

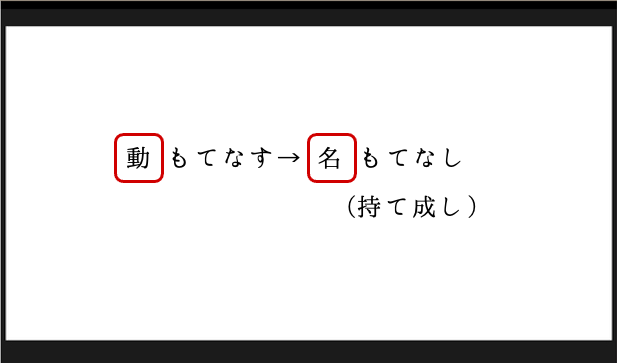

もてなし とは

「もてなし」は、「もてなす」という動詞が名詞化したもので、

漢字で書くと「持て成し」となります。

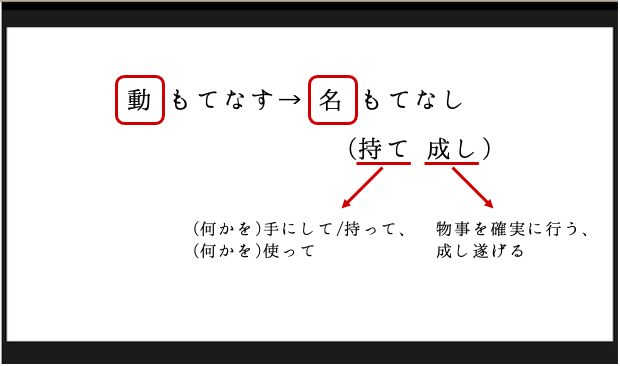

「持て成し」はさらに、「持て」と「成す」という2つの言葉から成り立っており、

それぞれ

「持て」→ (何かを)手にして/持って、(何かを)使って

「成し」→物事を確実に行う、成し遂げる

と言う意味合いがあります。

これらをまとめると、「もてなし(持て成し)」とは

「(何かを)手にして・使って、物事を成し遂げる」となります。

丁寧さ、敬意をあらわす「お」

「おもてなし」の「お」は、対象となるのが自分のもの/行為なのか、相手のもの/行為なのかに関わらず、物事を述べる際に丁寧さや敬意を表す言葉です。

(例)

・私のおすすめは・・・です。

・あなたのおすすめは何ですか?

「お」をつけて丁寧語にすることで、

・自分の品位を保つ

・相手との関係において馴れ馴れしさを避け、節度を保つ

という働きをします。

「お」+「もてなし」→「おもてなし」

これらをまとめると「おもてなし」とは、

「何かを使って、物事を成し遂げる」という言葉に

相手を敬ったり大切に思う気持ちが加わったものです。

ここでの、

「何かを使って」とは何を使うのか・働かせるのでしょうか。それは「心」です。

相手のことを大切に想い、心を働かせて、物事を成し遂げること

つまり

相手への敬意を持ち、心を働かせて、精一杯手を尽くすこと

これが「おもてなし」という言葉の意味です。

日本の歴史・文化に深く根づいている

「おもてなし」という言葉の歴史は古く、平安時代中期に編纂された「源氏物語」にもすでに「もてなし」という言葉が登場します。(『桐壺』より)

また、「おもてなし」は日本の伝統文化のひとつである茶道の精神にも深く関わりがあると言われており、国際おもてなし協会の高田将代講師は茶道を嗜み始めた小学生時代を回想して言います。

“最初は苦い抹茶に正座と正直楽しめるどころではありませんでしたが、次第にそこにある深い心遣いに魅了されていきました。

茶道では、茶器やその他の道具・床の間の飾りなど、一つ一つを丁寧に拝見します。それは、亭主がお客様のことを想って選び、丁寧に心を込めて準備されたものだからです。季節の花や掛け軸を飾り、香を焚き、迎え入れるお客様にいかに楽しんでいただくか、心地よくお過ごしいただくかを考える。決して華美ではなく、考え抜かれたしつらえ。

お客様が来られる前に玄関に打ち水をしてお出迎えする心配り。一期一会の精神のもと、目の前にいるお客様のために精一杯の心を尽くす。これは究極のおもてなしだと感じます。”

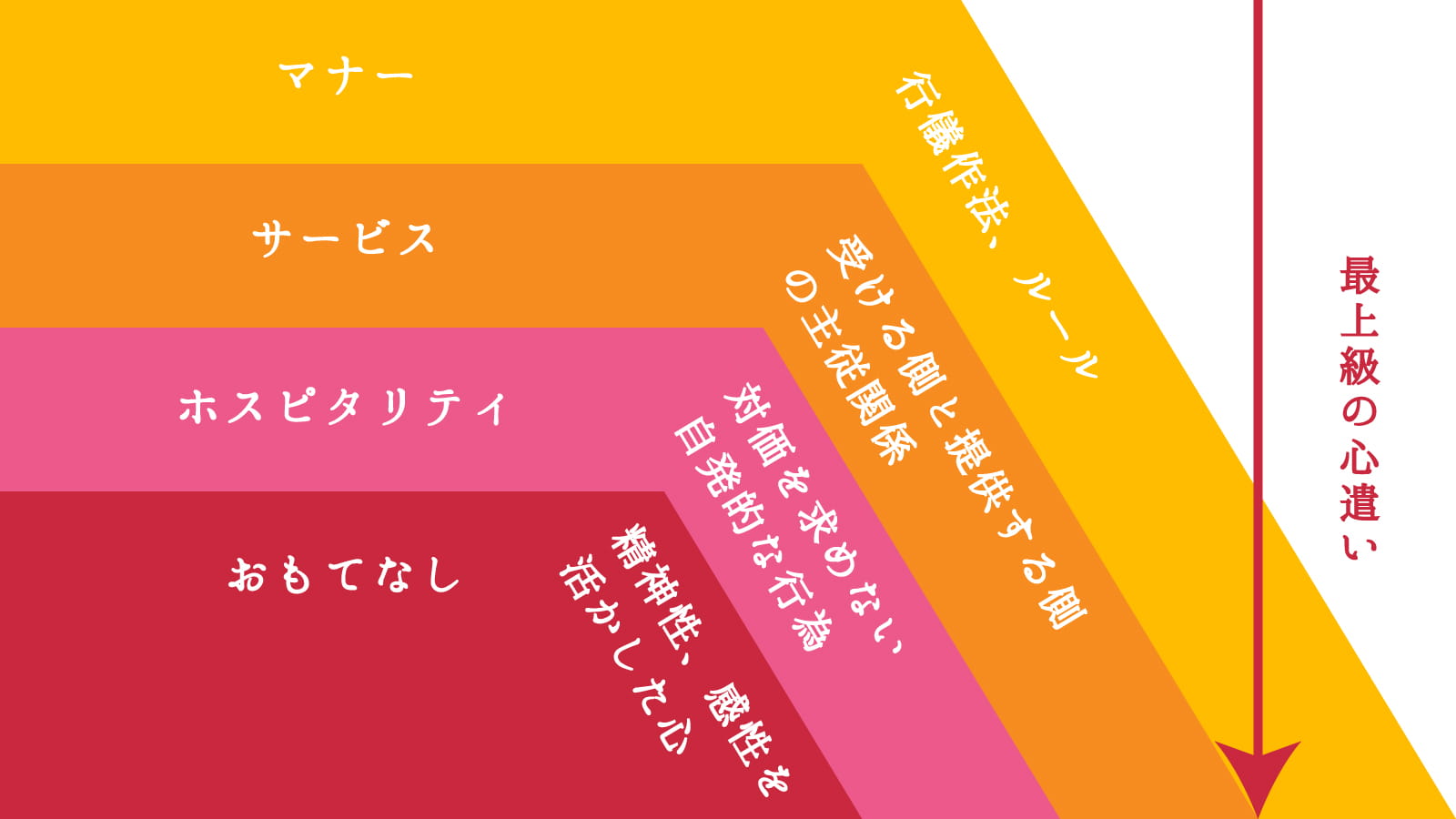

2.おもてなしとマナー・サービス・ホスピタリティの違い

さて、次に「おもてなし」と似たような意味で使われたり、比較されることの多いマナー,サービス,ホスピタリティという言葉についてそれぞれの意味や「おもてなし」との違いをみていきましょう。

「マナー」:行儀作法であり、相手に不快な思いをさせないためのルール

「マナー」とは、社会の中で人と人が気持ち良く生活していくための配慮であり、国や民族・文化・宗教などさまざまな習慣によって形式が異なります。

「サービス」:主従関係のもと利益のために行われるもの

「サービス(setvice)」の語源は、ラテン語で「奴隷」を意味するservitusという言葉です。「サービス」においては、受ける側と提供する側の間に主従関係が存在し、求められることをその通りに行うことが求められます。そしてその対価として主に金銭的な報酬を得ることを目的に行われるものです。

「ホスピタリティ」:保護を必要とする人に優しさや慈しみの気持ちから行われるもの

「ホスピタリティ」も、語源はラテン語のhospesという言葉です。古来、ラテン語の文化圏では、巡礼の地で旅の途中に立ち寄る訪問客の疲れを癒やしたり安全に休息できる場を提供するなど「保護する」といったような意味合いがある言葉だったのです。そのため「サービス」のように対価を得るための行為ではなく、相手への優しさや慈しみの気持ちによる自発的な行為なのです。

「おもてなし」:お互いがお互いを大切に思い日本の歴史・文化に根付いた日本独自の概念

「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」はいずれも西洋の言葉ですが、おもてなしは日本で生まれた日本独自の概念です。その歴史は古く、先述したように『源氏物語』にも「もてなし」という言葉が登場しています。

「サービス」では行う側と受ける側に主従関係が存在し、「ホスピタリティ」では保護者と被保護者という関係であるのに比べ、「おもてなし」は行う側と受ける側が対等な立場で、どちらかがどちらかを支配したり優位な立場にあるといったものではありません。お互いがお互いを敬い大切に想う気持ちから、ともに良い時を過ごそうと心を尽くすのです。そのため双方の間に「和」がつくられるのです。

まとめ

「おもてなし」という言葉は、「お」+「もてなし」に分けることができ、言葉の意味を紐解いていくと『相手への敬意を持ち、心を働かせて、精一杯手を尽くすこと』と定義することができます。

また「おもてなし」とは、日本の歴史・文化を背景にかたちづくられた日本独自の概念で、

西洋の言語・文化から生まれたマナー,サービス,ホスピタリティとは成り立ちも意味も異なります。「おもてなし」は行う側と受ける側がどこまでも対等な立場で、お互いがお互いを大切に想い敬う気持ちがあるからこそ成り立つものなのです。

(2021年3月10日加筆・修正)